今回は、自家製の味噌造りです。

2022年も気付けば10月も下旬となりました。

しばらくはゴーヤの記録ばかりでしたが、今回は「手作り味噌」の記録です。

ちょうど今から約10か月ほど前となる2021年12月下旬に仕込んだ手作りの味噌。

ひと夏を超えて、いよいよ味噌樽の開封の時がやって来ました。

2021年12月末の味噌仕込み

手作りの味噌

我が家では、家庭菜園で作った大豆を材料にして味噌を手作りしています。

2019年に最初に味噌を仕込んでから、12月に味噌を仕込むのが恒例になり、昨年の年末である2021年12月下旬にも味噌を仕込んでいます。

参考記事:2021年も味噌造りに挑戦です(その①)〜自家製の青大豆で味噌を仕込みます(前編)

ちなみに、昨年我が家で仕込んだ味噌は

- 青大豆

- 青大豆と黒大豆のミックス

の2種類。

2021年にそれぞれの大豆を育てて収穫したので、それらを材料に味噌を仕込みました。

味噌の材料

あらためて、昨年末に仕込んでいた青大豆の味噌の材料を振り返ります。

使った材料はこちら。

- 青大豆(自家製)・・・3kg(実際は200gほど多めに使用)

- 米麹(市販品)・・・・3kg

- 塩(市販品)・・・・・1250g

- 大豆の煮汁・・・・・・720cc

ちなみに、一昨年(2020年)に味噌を仕込んだときは、青大豆は2.5kgでした。

参考記事:2020年も味噌造りに挑戦です(その①)〜自家製の青大豆で味噌を仕込みます(前編)

昨年の仕込みはそれよりも500gほど多めの3kg。

その量にあわせる形で、米麹、塩、そして大豆の煮汁の量も調整しています。

基本的に、大豆と米麹と塩の割合は

大豆1kg:米麹1kg:塩0.4kg

の割合です。

作業工程

味噌造りの作業工程ですが、それほど難しいものではありません。

簡単ですが、昨年の記録を振り返りながらその工程を追ってみます。

参考記事:2021年も味噌造りに挑戦です(その②)〜自家製の青大豆で味噌を仕込みます(中編)

①大豆をひと晩水に浸ける

収穫して味噌用に確保しておいた大豆を水に浸します。

浸す前は小さい豆ですが、ひと晩水を吸って2倍以上の大きさになります。

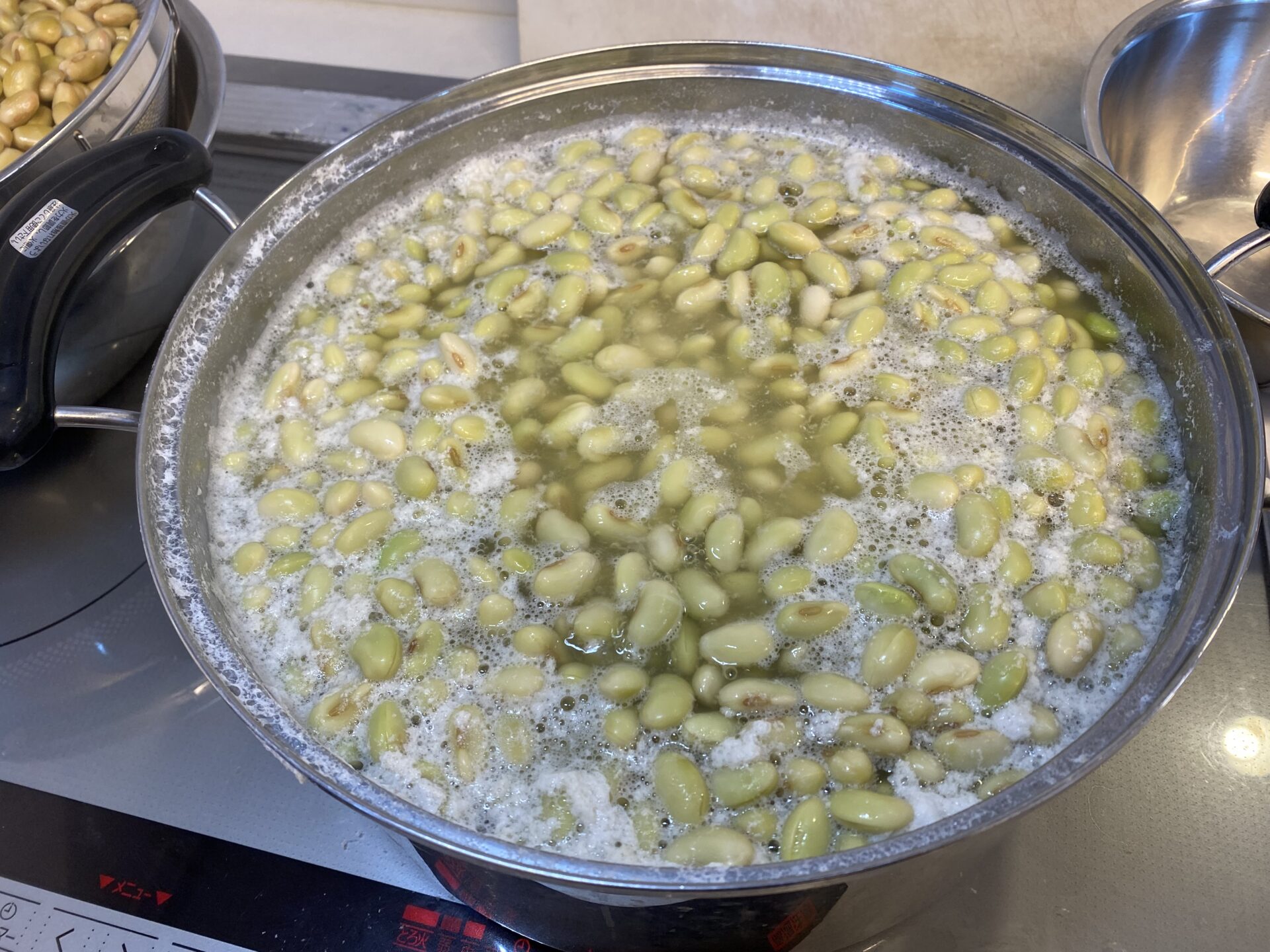

②水を吸って膨らんだ大豆を煮る

水を吸って柔らかくなった大豆を鍋で煮ます。

指で潰れるぐらいの柔らかさまで煮て、その煮汁も取っておきます。

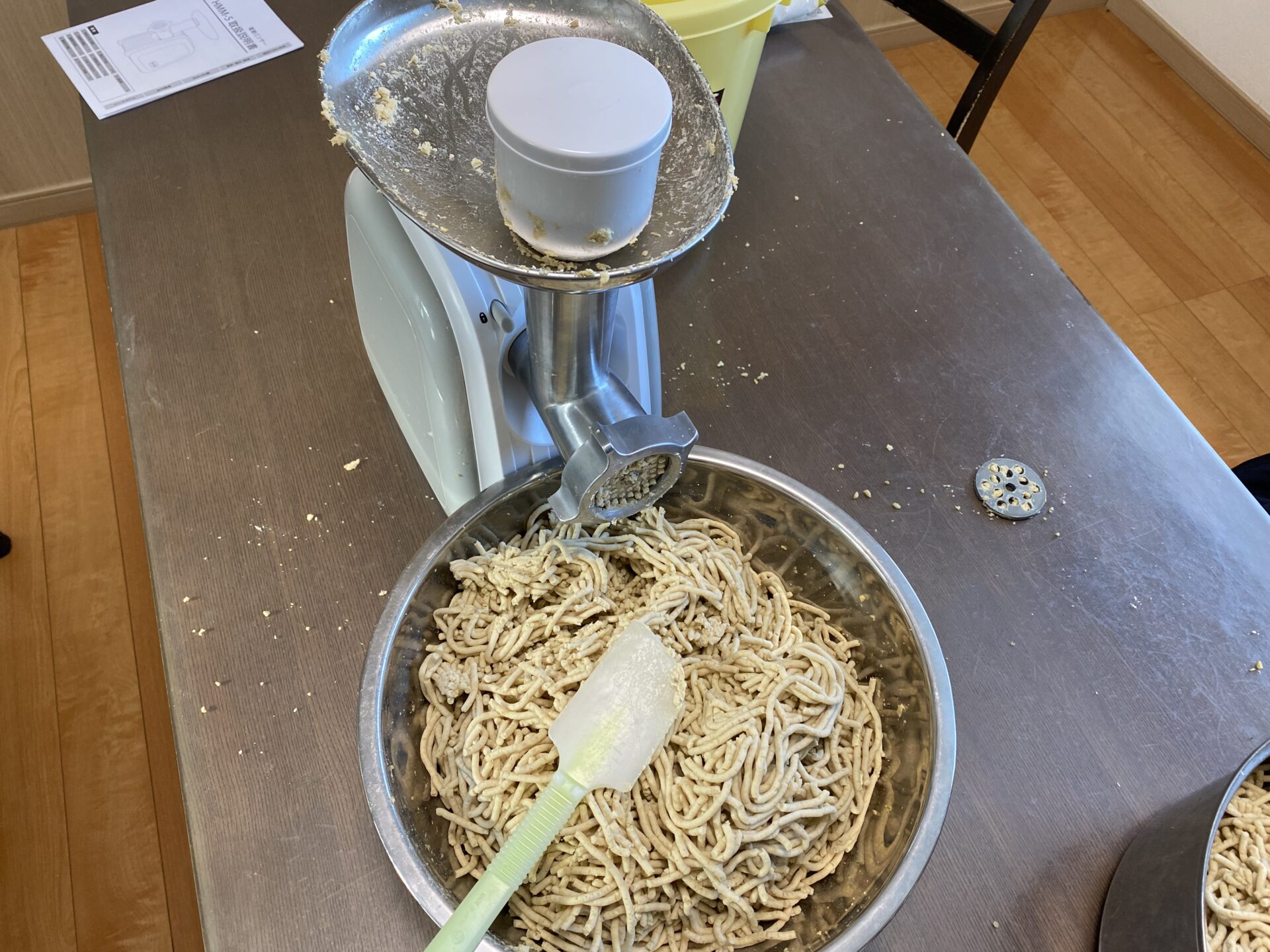

③大豆を潰す

柔らかくなった大豆を潰します。

この「大豆を潰す」というこ作業が毎回大変だったのですが、昨年(2021年)は豆を潰すためにミンサーを導入しました。

おかげで作業効率もアップし、しっかりと豆も潰すことが出来ました。

参考記事:2021年も味噌造りに挑戦です(その③)〜自家製の青大豆で味噌を仕込みます(後編)

④潰した大豆に米麹、塩、煮汁を混ぜる

潰した豆に、準備して置いた米麹、塩、大豆の煮汁を混ぜます。

全体的に均一になるようにしっかりと混ぜ込みます。

⑤味噌樽に仕込む

味噌を仕込む樽に詰め込んでいきます。

空気が入らないように、手のひらで団子状にして味噌樽に投げ込むようにして空気を抜きながら仕込みます。

参考記事:2021年も味噌造りに挑戦です(その④)〜自家製の青大豆で味噌を仕込みます(最終編)

⑥表面に塩を振って重しを乗せて蓋をする

最後に、表面に塩を振って、内ぶたと重しを乗せて外蓋をして作業終了!

いつ、どのくらいの材料で仕込んだのかメモも残して起きます。

ということで、昨年(2021年)の青大豆の味噌仕込みの様子でした。

あれから約10か月。

果たして味噌は上手く出来上がっているでしょうか?

いよいよ開封です!

〜続きます〜